《儒藏》“精华编”中国部分282册全部出版

“《儒藏》编纂与研究”工程是2003年由教育部批准立项的哲学社会科学研究重大课题攻关项目,由北京大学资深教授汤一介先生担任项目首席专家,北京大学联合国内外几十家高校和科研机构共同承担。作为新中国成立以来教育部支持的最大的人文社科项目,《儒藏》规模浩大,任务艰巨。在国家的重视、社会的支持以及海内外学者的积极响应下,目前《儒藏》工程先期成果——《儒藏》“精华编”的编纂已进入收官阶段。截至2022年5月,《儒藏》“精华编”中国部分282册已全部出版。

编纂《儒藏》的缘起

儒家思想是中国传统文化的主干,“六经”所代表的中国古代文化正是通过和依赖儒家的世代努力而传承至今。但千百年来,始终没有将儒家典籍文献集大成地编纂为一个独立体系,这不仅与儒家在中国历史文化中的主流地位极不相称,更不能满足优秀传统文化创造性转化与创新性发展日益广泛深入的需要。

2002年11月8日,北京大学《儒藏》学术研讨会第一次会议

20世纪90年代,汤一介先生在张岱年、季羡林、饶宗颐等老一辈学者的大力支持下,提出了把历代儒家典籍文献汇编成一个独立的文献体系——《儒藏》的设想,并最终得到了包括韩国、日本、越南在内的学界的响应和教育部的支持。2003年,北京大学成立《儒藏》编纂筹备委员会和领导工作小组,邀集国内外专家学者启动《儒藏》工程的论证。同年12月,以汤一介先生为首席专家的“《儒藏》编纂与研究”作为哲学社会科学研究重大课题攻关项目在教育部立项。季羡林先生任首席总编纂,汤一介、庞朴、孙钦善、安平秋四位先生任总编纂。2004年6月,“《儒藏》精华本”列为国家社会科学基金2004年度重大项目。同月,北京大学《儒藏》编纂与研究中心成立,负责组织实施《儒藏》的整理编纂工作,汤一介先生任中心首任主任。2014年,汤一介先生辞世后,王博教授接替汤先生担任《儒藏》首席专家和项目负责人,并于2019年起兼任《儒藏》中心主任。

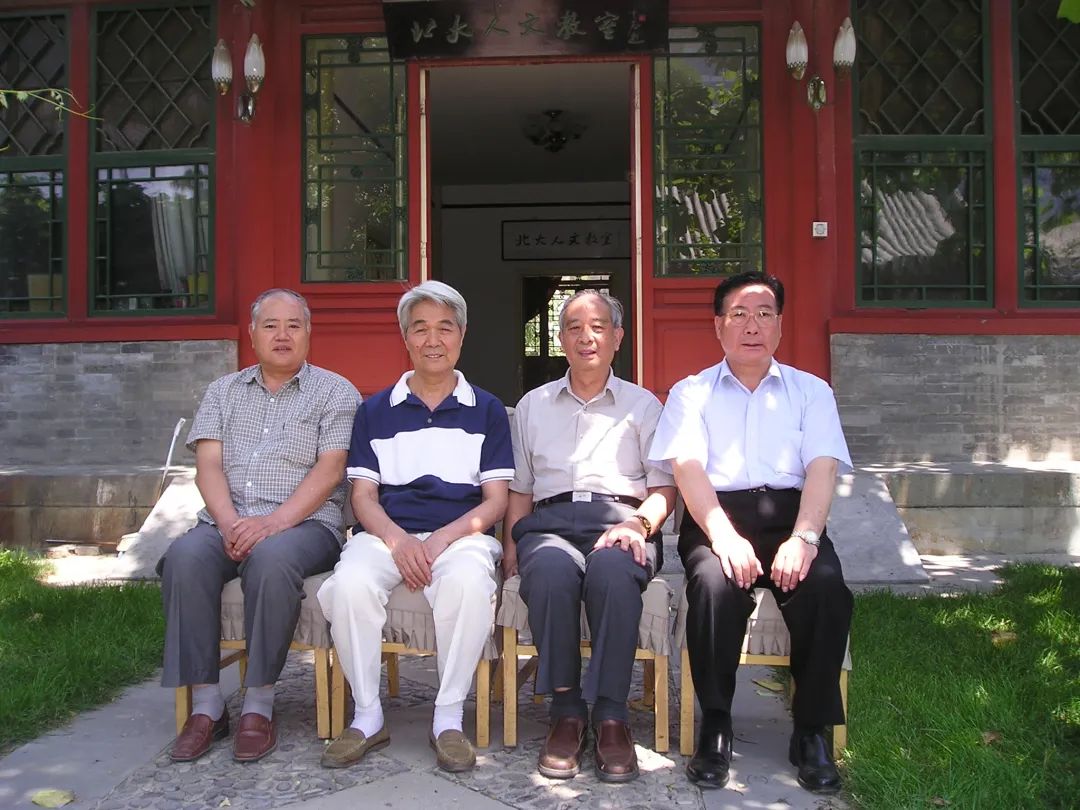

《儒藏》“精华编”总编纂合影

《儒藏》工程的实施

《儒藏》工程是新中国成立以来最大规模地系统整理海内外儒学典籍的一项基础性文化建设工程。工程在教育部的指导、协调下,依托北京大学深厚的文化底蕴和优秀的学术传统,组织、联合了海内外众多学者开展跨学科、跨学校、跨部门、跨地区的国际性合作攻关。目前共有来自近百所高校和科研机构的400多位专家学者参与了《儒藏》“精华编”的编纂工作。工程还根据各部类的特点及各单位和专家学者的专长进行分工,设置编委会、部类主编等,部署工作,联合攻关。《儒藏》“精华编”的出版发行则由北京大学出版社典籍文化与事业部负责。

《儒藏》工程分《儒藏》“精华编”编纂与《儒藏》全本编纂两步走。先期成果《儒藏》“精华编”收录中国历史上最具影响力和代表性的儒学文献——包括传世文献和出土文献510种,以及韩、日、越三国历史上用汉文著述的儒学文献160种,编为339册。《儒藏》全本计划收书3500余种(含“精华编”),10—12亿字,将基本囊括中、韩、日、越四国历史上有价值的儒学文献。

《儒藏》“精华编”没有采取相对容易的影印方式,而是立足现代,知难而进,采取繁体竖排,现代标点附校勘记的形式,整理出完足可靠、可资阅读使用的文本,既大大方便现代读者阅读,也为今后与数字化接轨提供必要的基础,更便于海内外读者检索和利用。

为了统一体例、规范校点、保障质量,《儒藏》中心不但制定了“精华编”《凡例》《编纂条例及补充说明》《校点细则》等具体的编纂体例,同时还建立了一系列严密的工作流程和审稿制度。如在管理上实行合同制,中心与部类主编和校点人分别订立撰稿交稿合同,严格退改、退稿规定。一部书稿从交稿到正式出版,均须经过样稿审核、全稿初审、通审、抽审、抽校、复校、复审、质量检查等数次严格审定,出版社还要进行三校三审,最终出版错误率不得超过万分之一。贯穿审稿各个环节的,还有关键性的“责任编委制度”。责任编委均是中心专职聘任的、具有古典文献或古代哲学专业背景的中青年学人,负责某部稿件从交稿至出版所有环节流转中的学术把关工作。中心的审稿、编纂流程可以说是严密布置,层层把关,形成了一整套行之有效的质量保障体系。

在教育部和北京大学的领导、支持下,向着“出成果,出人才,出经验”的目标,《儒藏》的校点、审稿、出版团队精诚合作、潜心研究。工程之初的几年间,每年都召开部类主编会议,交流经验,督促进度;《儒藏》工作组的专家们积极走访各地合作单位,指导工作,解决问题;教育部也特事特办,采取前所未有的力度,支持《儒藏》工程的开展。经过近20年的不懈努力和通力合作,截至2022年5月,“精华编”中国部分凡282册、510种书已全部编纂完成并出齐。越南之部两册全部编完,已出版一册;韩国之部和日本之部正在积极编纂中。

2009年1月12日,教育部《儒藏》工程工作会议

《儒藏》编纂的特色和价值

(一)系统完整,传世、出土、域外文献萃为一编

《儒藏》旨在把历代儒学典籍和反映儒家思想文化的各种文献集大成式地编纂成为一个独立的文献体系,其收书范围突破传统,不仅收录传世文献,同时还收录了出土文献、域外文献。将传世、出土与域外文献萃为一编,既系统完整,又各自保持其相对的独立性,这在中国丛书编纂史上尚属首次。《儒藏》“精华编”国内部分收录传世文献458种,出土文献52种;域外部分收录日本文献51种、越南文献20种、韩国文献89种。这一编纂体例上的创新,使《儒藏》作为独立而又系统的儒学文献体系蕴藏了更为丰富的学术文化资源和价值。

《儒藏》“精华编”所收出土文献均是20世纪以来历次重大发现或出土的重要儒家文献,包括敦煌、吐鲁番遗书、郭店楚墓竹简、上海博物馆藏楚竹书、定州汉墓竹简、马王堆汉墓帛书、云梦秦简、河南信阳长台关1号楚墓竹简、王家台15号秦墓竹简、阜阳汉简等。《儒藏》全本将增收学术意义重大的清华藏战国竹简、北大藏西汉竹书中的儒学文献,以及其他不断发现的新的出土简帛文献成果。《儒藏》单独设立“出土文献”部类,能够更全面真实地反映儒家思想在历史上的客观存在。出土儒学文献的整理编纂,使那些后世久已遗忘的儒家思想被重新发掘出来,并得以系统呈现,极大地促进了相关领域的研究,孕育着新的学术生机。

《儒藏》“精华编”所收韩、日、越三国域外文献,都是经过三国学者精心甄选的本国历史上最重要的儒学者的汉文著述。这些文献大多是首次进行系统整理。以日本为例,日本儒学文献保留汉籍古本学术信息极为丰富,如太宰春台所著《诗书古传》,搜罗日本流传的多种中国已佚古籍,价值极高;冈本况斋的《说文解字疏》,也是重要的考订之作。此外,如吉田篁墩《论语集解考异》、市野迷庵《正平本论语札记》、松崎慊堂《宋本尔雅校讹》等校勘著作,也都大量保留了中国已佚古本的学术信息。可以肯定的是,这些文献由《儒藏》系统整理出版后,将有力推动东亚儒学研究的交流和开展,为海内外学界带来新的学术研究资源和机遇。

(二)严选版本,审慎校点,视质量为生命

《儒藏》工程的首席总编纂季羡林先生在工程启动之初就提出:“《儒藏》的好坏,全在质量。要尽量减少错误,宁可慢一点,也要保证质量。”集体编书往往因成于众手,质量难保而遭人诟病。《儒藏》从编纂之初就以质量为生命,坚持高标准、高质量。为了保障质量,《儒藏》中心制定了科学的整理体例和严格的学术把关制度,负责出版的北京大学出版社也实行严格的编校流程,正是在这样的基础上,《儒藏》编纂团队无论是在底本选择,还是标点校勘上,都秉持严谨审慎、精益求精的专业态度,反复斟酌打磨,力争为读者提供更可靠、更有价值的文本。

中国古代文献大多经历长时期的流传,在历代抄写、刻印过程中形成千差万别的版本。所选底本与校本是否适当,对一部古籍的校点质量往往起着决定作用。《儒藏》十分重视对版本源流的调查和研究,尽可能选取内容完足、错误最少、校刻最精的版本做底本,具有代表性和校勘价值的善本做校本。这一严格要求具体落实到“精华编”500余部儒学文献的整理工作中,是极其艰难复杂的过程。而《儒藏》编纂团队不畏繁难,认真落实这一环节,力争确保底本、校本选择之精善。《儒藏》中心依托与国内各大图书馆的良好合作及世界范围内的学术联络,借助于《中华再造善本》等大型影印丛书和海内外珍善版本的陆续公布,很多书稿大量利用了前人未能利用过的宋元旧本及明清精善版本,保证了《儒藏》本的品质,也因此而填补了众多学术空白。

校勘的目的在于最终提供一个可靠的文本。选择了恰当的底本和校本,就能提供更接近原著样貌的文字,由此可以精简校记、减少文字校改,可谓事半功倍。《儒藏》“精华编”主要做版本对校,慎改底本原文,改字均需出校,有迹可循;校记务必出之有据,取舍审慎,既实现了整理,方便阅读,又最大限度地保留底本的面貌,提供丰富的有价值异文,为进一步深入研究提供了内容可靠、文本精良的文献依据。

除了校勘,在原始的没有断句的古籍文献上施诸标点,分章析句,也是一项涉及语言文字、名物制度等一系列专业知识,相当考验校点人学识功底的工作。即便是专家学者,在涉及一些比较难的断句时,往往也要广泛查考文献,反复涵咏语义、辨析义理才能做出是非取舍。面对初期交上来的稿件校点质量普遍不理想的困局,《儒藏》中心通过聘请专家审稿、规范流程,以及归纳稿件误例,总结校点经验等措施,反复核查修订,尽量避免误读和臆断。这也是《儒藏》稿件学术质量之所以有保障的一个重要原因。

《儒藏》“精华编”国内部分一共收录了510种儒学文献,其中近半数是首次校点整理,这部分书稿校点成果的问世填补了学术空白,其价值是不言而喻的。对于已经有整理本出版的书稿,《儒藏》“精华编”在借鉴、吸收前人校点成果的基础上,采取了两种处理方式:一种是不依傍前人,在认真调研的基础上制订新的校点方案,选定更优胜的底本、校本,重新做校点;一种是利用已有成果,在原整理本基础上,依照《儒藏》体例,对底本、校本重新核校,纠谬补缺,进一步修订完善。在这一过程中,已有成果得以检讨,已有整理本在版本、校勘、标点诸方面的问题得以修正。“精华编”中许多重要儒家文献均在底本、校本选择、校勘、标点等方面超越了已有整理本,为学术研究提供了更有价值的文本依据。相信经过严谨规范整理的《儒藏》“精华编”成果必将日益得到学界的认可和欢迎,成为大家都愿意使用的版本。

(三)传承中华优秀传统文化,推动世界文明交流互鉴

《儒藏》工程的开展不仅具有学术研究的价值,而且具有文化传承的意义。《儒藏》的编纂,寄托了以汤一介先生为代表的几代学人继往圣绝学、续中华文脉的历史使命感和责任感。“事不避难,义不逃责”,不仅是汤一介先生秉持的家训,也成为整个《儒藏》团队所坚持的文化自觉和担当精神。正如汤一介先生《儒藏总序》所言,“为了传承和更新中华民族的文化传统,把儒家经典及其各个时代的注疏、历代儒家学者的论著和体现儒家思想的各种文献,编纂成一部儒家思想文化的大文库《儒藏》,无疑将使我们可以更系统、更全面地了解中华民族生存和发展的思想文化根基,为中华民族建设和谐社会提供宝贵的思想文化资源”。《儒藏》的实施,不仅实现了中国学者近五百年以来的理想——在《佛藏》《道藏》之外完成《儒藏》的修纂,也必将为弘扬传统文化、实现民族复兴、建设和谐社会,以及推动世界范围内的文化交流作出积极的贡献。著名学者饶宗颐先生为《儒藏》工程题写的对联——“三藏添新典,时中协太和”,正揭示了《儒藏》工程的历史意义和现实价值。

2014年5月4日,习近平总书记到北大考察时,亲自翻阅了《儒藏》“精华编”已出版成果,强调“儒学是我们的文明宝库,整理儒学是一个很有意义的事业”,与汤一介先生亲切交谈,赞扬汤先生“做了一件贡献非常大的事情”,充分肯定了《儒藏》工程对中华优秀传统文化继承发展创新的积极贡献。《儒藏》工程深度契合了自党的十八大以来确立的加强中华优秀传统文化传承创新、推动中华优秀传统文化跨出国门走向世界、提升中国文化软实力的国家文化发展战略。中共中央办公厅、国务院办公厅最新印发的《关于推进新时代古籍工作的意见》指出:“深入推进中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,加强古籍抢救保护、整理研究和出版利用,促进古籍事业发展,为实现中华民族伟大复兴提供精神力量。”《儒藏》编纂的宗旨和意义正体现了上述指导精神。

《儒藏》工程的实施,不仅标志着中国以儒家思想为核心的两千多年的文化传统第一次得以全面整理,中国进入了一个返本开新、对传统重新理解的全新时代,同时也标志着东亚儒家文化圈各国对深受儒家文化影响的本民族文化传统的新的认识和理解。正如汤一介先生所说:“《儒藏》之所以不称‘中华儒藏’,是因为儒学不只是中国独有的文明,而是东亚国家乃至世界共有的精神财富。”以《儒藏》编纂为契机,不同国家和地区的学者共同整理和思考儒学传统,藉此加强相互间的理解与尊重,这必将推动中国文化走向世界,实现不同文明之间的交流互鉴与共存共荣。

《儒藏》“精华编”

展望未来,开放共享

《儒藏》“精华编”的完成,其成就和经验是多方面的,是新中国成立以来教育部支持的最大的人文社科项目,是迄今为止经过系统校点整理的最大规模的儒学专科丛书,为学界提供了文本可靠、品质优良、方便利用的儒学典籍文献集成,培养了一批传承中华传统文化、专精古籍整理的中青年人才,建立了一套编纂出版大型古籍丛书的规范和流程,同时也为组织国际性学术合作攻关、推动国内外学术文化交流积累了宝贵经验。

在新时代复兴优秀传统文化的政策引领下,《儒藏》工程将在教育部和北京大学的坚强领导、支持之下,继续发挥整合校内资源、构建国内国际学术合作体制的成功经验,汲取新的编纂方式和理念,扎实推进《儒藏》“精华编”域外文献及《儒藏》全本的编纂整理工作。

《儒藏》工程将积极响应新时代创新、协同、开放、共享、绿色的发展理念,与时俱进,充分利用数字人文技术,将人工智能在古籍整理领域的各方面前沿技术整合利用到《儒藏》的编纂中。通过搭建集儒学典籍的整理、出版与研究利用多功能为一体的综合学术平台,一方面高效推进《儒藏》编纂进程,一方面为国家数字人文战略的发展实施作出应有的贡献。《儒藏》全本将在编纂、研究等领域以更加开放的姿态面向社会、面向世界,早日为全世界的学者提供一套文本精善、阅读方便、检索便捷的儒家文献集成,嘉惠学林,涵育未来世界的文化生机。

【免责申明】本专题图片均来源于学校官网或互联网,若有侵权请联系400-0815-589删除。