他不仅设计了北大校徽——纪念鲁迅先生诞辰140周年

2014年10月15日,习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话中曾六次谈及鲁迅。在谈到中国“产生了灿若星辰的文艺大师”时,他列举了“鲁郭茅巴老曹”,“鲁”即鲁迅。他提到,“鲁迅先生说,要改造国人的精神世界,首推文艺。”“鲁迅就对人民充满了热爱,表露他这一心迹最有名的诗句就是‘横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛’。”

2016年11月30日,习近平总书记在中国文联十大、中国作协九大开幕式上的讲话中两次提到鲁迅。实现中华民族伟大复兴,是一场震古烁今的伟大事业,需要坚忍不拔的伟大精神,也需要振奋人心的伟大作品。此处,他引用了鲁迅的一段话:“鲁迅先生1925年就说过:‘文艺是国民精神所发的火光,同时也是引导国民精神的前途的灯火。’”

今天,是鲁迅先生诞辰140周年

光辉的生命中

他在北京这座城市,生活、战斗了14年

从1920年8月至1926年8月

他在北京大学兼任教师

前后达六年之久

北大是鲁迅任教时间最长的一所学校

鲁迅对北大深怀感情

北大也始终以鲁迅为骄傲

北大是“常为新”的

鲁迅的思想和精神

亦在时代的变迁中历久弥新

仰望世界的天,脚踏中国的地

始终与国家和民族共命运

鲁迅的精神,以及他所赋予北大的精神

已融入到一代又一代北大人的血脉之中

卷起历史的一裾

这个特别的日子,我们在此回顾

看一位老师与一座学校的过往

听一个人的心跳与一个时代的脚步

有鲁迅的北大,留下过这样一段校史

在北大的鲁迅,度过了那样一段人生

今天,我们纪念鲁迅先生的诞辰

也将永远记住臧克家为鲁迅写下的诗句

“有的人死了,他还活着!”

文丨李国华

矛盾又一致,他与北大的六件事

鲁迅先生与北大,是一个老生常谈的话题。各方的观点颇有不同,但采信的史实基本一致,主要是以下六个方面:

其一,设计校徽。鲁迅在1917年8月7日的日记中写道:“寄蔡先生信并所拟大学徽章。”其中所谓“大学徽章”就是北大长期使用的校徽,但寄给蔡元培的信不知下落,不知鲁迅对校徽的寓意有否说明。于是,鲁迅同时代人及后人生出各种解释,如刘半农认为“活画了个愁眉苦脸”,“国难校苦,何能不愁?”,可谓别有幽怀。

北大校徽鲁迅设计手稿

电视剧《觉醒年代》片段(蔡元培邀请鲁迅设计北大校徽)

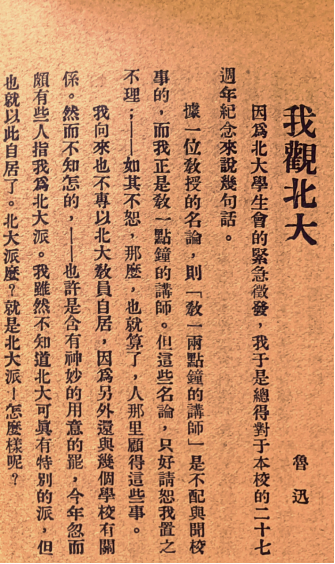

其二,教书。鲁迅在1920年8月6日的日记中写道:“晚马幼渔来送大学聘书。”马幼渔是当时北大中文系的系主任,聘书是聘请鲁迅为北大讲师,讲中国小说史。此后,从1920年12月到1926年7月,鲁迅的日记中持续出现“往北大讲”及“收北大薪水”若干的记载。期间鲁迅一直培养文学青年,扶植学生文学团体,如著名的新潮社。其中还有一段插曲,1925年鲁迅与北大国文系任教的马幼渔、沈尹默、李泰棻、钱玄同、沈兼士等一起介入女师大风潮,被陈西滢在《现代评论》上讥为“某籍某系”,鲁迅乃在文章《我观北大》中公开宣称:“北大派么?就是北大派!怎么样呢?”

其三,写文章论北大。鲁迅1925年应北大学生会的要求写校庆文章《我观北大》,文中关于北大校格的概括影响深远。对此,人们解读不一:有人从鲁迅的文章中总结出北大的传统和校格,也有人觉得鲁迅所察同现代大学与学术具有不同的内涵。

电视剧《觉醒年代》剧照

其四,讲义风潮。据蔡元培在“辞职呈文”中介绍,1922年10月17日下午“有学生数十人群拥至会计课,对于职员肆口谩骂,并加恫吓。及元培闻风到校,该生等业已散去”,18日晨“复有学生数十人,群拥至校长室,要求立将讲义费废止”,蔡元培认为“此种越轨举动,出于全国最高学府学生,殊可惋惜。废置讲义费事小,而破坏学校纪律之事实大,涓涓之水,将成江河,风气所至,将使全国学校共受其祸”。风潮中蒋梦麟、胡适的态度与蔡元培接近,而鲁迅则同情学生,在文章《即小见大》中认为被开除的学生冯省三是白白做了牺牲。有人从中发现鲁迅的革命精神,也有人因此认为,鲁迅与蔡元培所见泾渭分明,对大学制度建设价值的体认所汲未深。

其五,文学创作。1918年开始,鲁迅在与北大关系密切的《新青年》杂志及北大学生办的《新潮》杂志上发表《狂人日记》《孔乙己》《故乡》等各类文学作品。不过,也有人会提醒,蔡元培主持创办的《北京大学日刊》1918年6月25日刊登了鲁迅的《新出土吕超墓志铭考证》一文,这是鲁迅在北大期刊上的最早发表,学术渊源早于文学渊源。

《新青年》杂志

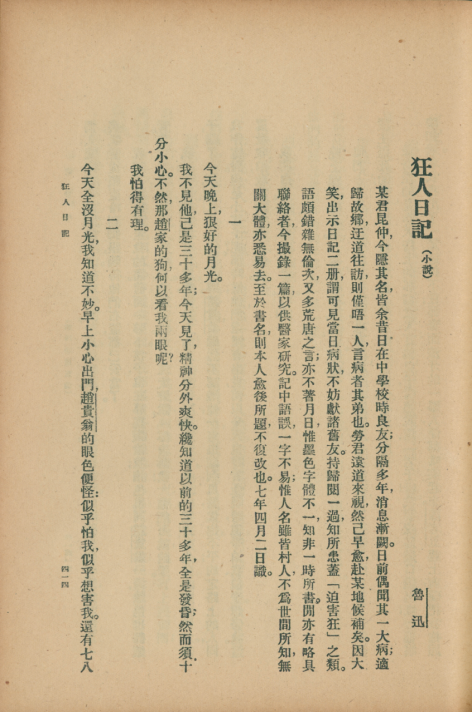

鲁迅《狂人日记》

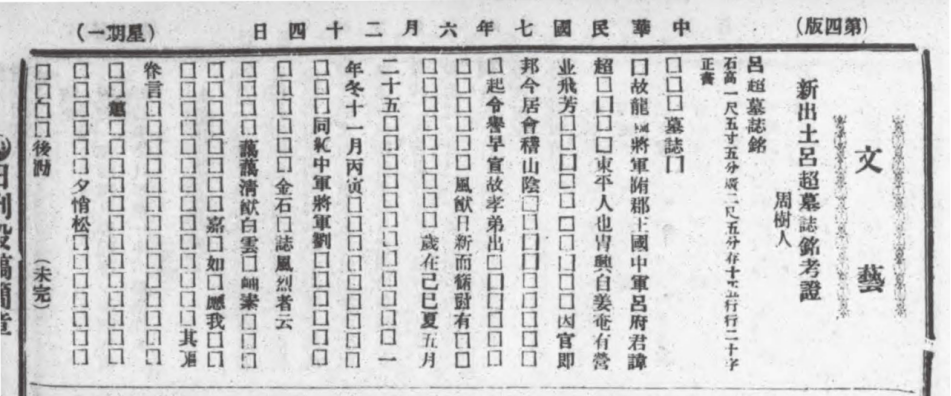

鲁迅《新出土吕超墓志铭考证》

其六,同事关系。鲁迅与北大的蔡元培、陈独秀、李大钊、胡适、钱玄同、刘半农、马幼渔……的关系。有人认为鲁迅近陈独秀、李大钊并受其影响而保持革命的精神,继续进步,也有人认为鲁迅与胡适本质上是一样的,还有人会强调其时北大的派系沉浮,鲁迅是“太炎门生”,蔡元培掌校前北大是桐城文人的天下。但根据鲁迅1933年在《〈自选集〉自序》中感叹,“后来《新青年》的团体散掉了,有的高升,有的退隐,有的前进,我又经验了一回同一战阵中的伙伴还是会这么变化,并且落得一个‘作家’的头衔,依然在沙漠中走来走去”,可知他更加看重的也许是与《新青年》有关的北大师生作为团体而存在的意义和价值。

电视剧《觉醒年代》场景:蔡元培、陈独秀、钱玄同、鲁迅在一起开会

鲜有人知,他的心底深切又复杂

上述六个方面的史实及相应的解释和分歧,大家都是耳熟能详的。另外,也有一些史实是相对冷僻的,如1919年2月2日“午后同二弟往大学游艺会”,1919年6月19日至第一舞台观看学生演出的话剧《终身大事》和《新村正》,1929年5月29日回北大演讲,1932年11月22日再回北大演讲。关于1929年的演讲,鲁迅在写给许广平的信中说:“七点钟到北大第二院演讲一小时,听者有千余人,大约北平寂寞已久,所以学生们很以这类事为新鲜了。”言语中颇有深意。

在1933年12月27日写给台静农的信中,鲁迅说北大:“……若将标语各增一字,作‘五四失精神’,‘时代在前面’,则较切矣。兄蛰伏古城,情状自能推度,但我以为此亦不必侘傺,大可以趁此时候,深研一种学问,古学可,新学亦可,既足自慰,将来亦仍有用也。”这些痛切陈语的情形,大概与鲁迅彼时的左翼立场有关,所谓“深研一种学问”,在走进研究室的胡适看来,也许是上上之选,在当时的鲁迅那里,无疑是下下之策。

电视剧《觉醒年代》场景

我们都知道,在《我观北大》一文中,鲁迅对北大赞誉极盛。但稍一爬梳史料,就会发现:在日记中,鲁迅写到北大,都是上课和收薪水的事,别无褒贬;在私人书信中,有“北大又纷纷扰扰”等说法;在杂文中,对北大同人李四光、马寅初……也未肯稍加辞色。这意味着鲁迅对北大的肯定和认同,是有保留的。这些地方反映了鲁迅先生对北大的复杂态度,也表明北大的精神和传统是复杂的,我们很难凭借一家之言论定北大的精神和传统。

电视剧《觉醒年代》剧照

但是,如果要分析鲁迅先生与北大的关系,说明他对北大的态度,我认为还是应当以《我观北大》为主。鲁迅在日记和书信中留下来的只言片语,当然都是鲁迅真实态度的反映,但那些不过是一时一地的情绪性反应,不是对北大的整体判断,故而不宜上升为鲁迅对北大的根本意见,更不宜视为对《我观北大》一文中的看法的颠覆。

鲁迅固然不是阳奉阴违之人,而日记和书信作为私密文体,也不承担对事物作整体判断或客观判断的伦理,故而其中的只言片语只能视为一种补充和丰富,不能喧宾夺主,把日记和书信中的言语当成更加重要的材料,去论证一些新异之见。而杂文中的言语,更是关联着具体的对象和事项,作者无暇顾及杂文中旁及对象的整体价值,读者自然不宜认为鲁迅对北大更为重要的态度是在一些不以北大为主题的杂文中表露出来的。

因此,说明鲁迅先生与北大的关系,尤其是说明他对北大的态度,最重要的文献只能是《我观北大》一文。正是在这个意义上,王瑶先生当年漫谈鲁迅与北大选中的是《我观北大》,并没有枝枝蔓蔓地谈鲁迅与北大发生关联的方方面面。

常为新的,他亦是校格

王瑶先生是中国现代文学学科的奠基人之一,他1981年应北大学生会纪念鲁迅诞辰百周年的邀请,做了《鲁迅与北大漫谈》的讲话。在讲话中,王瑶先生通过发挥鲁迅1925年应北大学生会的要求写的校庆文章《我观北大》,认为“鲁迅是充分体现了北京大学‘校格’的光辉典范,是北大传统的伟大代表人物之一”。而王瑶先生理解的“校格”,就是鲁迅在《我观北大》中所说的两点:

第一,北大是常为新的,改进的运动的先锋。

第二,北大是常与黑暗势力抗战的。

北京大学兼职讲师鲁迅

王瑶先生当然了解鲁迅先生在北大教书和培养学生的情况,但他重点关注的却是一篇短短的文章。这意味着在王瑶先生看来,鲁迅先生对北大校格和传统的理解是鲁迅先生留给北大最重要的财富。

王瑶先生作为研究中古文学史的大家,其研究方法深受鲁迅影响,自然深知鲁迅作为学者的价值,而他所以强调鲁迅所标举的校格,是深知所谓的“现代大学和学术传统”及“思想自由、兼容并包”,乃是“常为新”和“常与黑暗势力抗战”的结果。而蔡元培先生当年在《答林琴南书》中提出的“循思想自由原则,取兼容并包主义”,固然意味着对学术的多元化态度,但更重要的乃是借此办学理念清扫林纾背后的社会观念和政治势力带来的障碍,为陈独秀、胡适等新派人物提供庇护,实现真正的“思想自由、兼容并包”,并不是以办学理念取代新旧纷争和是非判断。

蔡元培先生本人即是“常为新的”。也正是因为蔡元培本人即是“常为新的”,鲁迅才在林纾和蔡元培的争论中支持后者,在1919年4月19日写给周作人的信中将林蔡之争定位为“新旧冲突事”。

电视剧《觉醒年代》剧照(新旧派的争论)

据周作人1958年《蔡孑民》一文所记:“学校里边先表示不满,新的一边还没有表示讨嫌旧的意思,旧的方面却首先表示出来了。最初是造谣言,因为北大最初开讲元曲,便说在教室里唱起戏文来了,又因提倡白话的缘故,说用《金瓶梅》当教科书,这当然完全是谣言。其次是旧教员在教室中谩骂,别的人还隐藏一点,黄季刚最大胆,往往昌言不讳。他骂一般新的教员附和蔡孑民,说他们‘曲学阿世’,所以后来滑稽的人便绰号蔡孑民叫‘世’,如去校长室一趟,自称去‘阿世’去。知道这名称而且常常使用的,有马幼渔、刘半农诸人,鲁迅也是其中之一,往往见诸书简中,成为一个典故。”

电视剧《觉醒年代》剧照

鲁迅作为“曲学阿世”之一员,大概还是深知自己在“常为新”及“常与黑暗势力抗战”的意义上与蔡元培心气相通,对现代大学和学术的理解并非扞格不入。至于鲁迅对学术的理解和判断,但凡知道鲁迅对罗振玉、王国维的《流沙坠简》、刘师培的《中国中古文学史讲义》……高度重视和肯定,就知道鲁迅别具只眼,并未以政治立场取代学术判断。

根据王瑶先生的意见,我们大致可以理解,为什么在北大听过鲁迅先生讲中国小说史的学生回忆当年的课堂时,几乎众口一辞地强调鲁迅先生的思想锋芒,而不是学术方法之类的。听了课去当作家的学生还好说,像许钦文、鲁彦他们,如果谈鲁迅如何治小说史,倒是意外,而后来成为著名学者的,像冯至、尚钺他们,谈的更多也是鲁迅在课堂上展现出来的思想魅力。学生们大概都明白,学术并不是脱离思想独立运行的事业,而鲁迅先生之所以能够在北大把中国小说史讲出彩,首先就因为他有特立独行的思想,不把小说当作闲书来看,也不把小说当作和社会政治无关的“纯文学”来看。

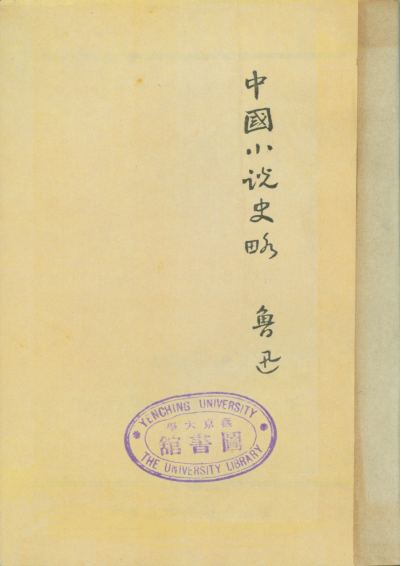

当然,毫无疑问的是,鲁迅浸淫此道之精深,也是基本的保障,鲁迅关于中国古代小说的精彩意见都源自独立的准备和深厚的积累,并非夸夸其谈的思想独舞和理论空转。

电视剧《觉醒年代》场景(北大众学者点评鲁迅作品)

【免责申明】本专题图片均来源于学校官网或互联网,若有侵权请联系400-0815-589删除。